je veux que tu me créer une bande dessinée, en suivant ce récit, et que tu te bases sur les deux personnages princpaux que sont marcela et romain , en photo ci-joint

voici le récit:

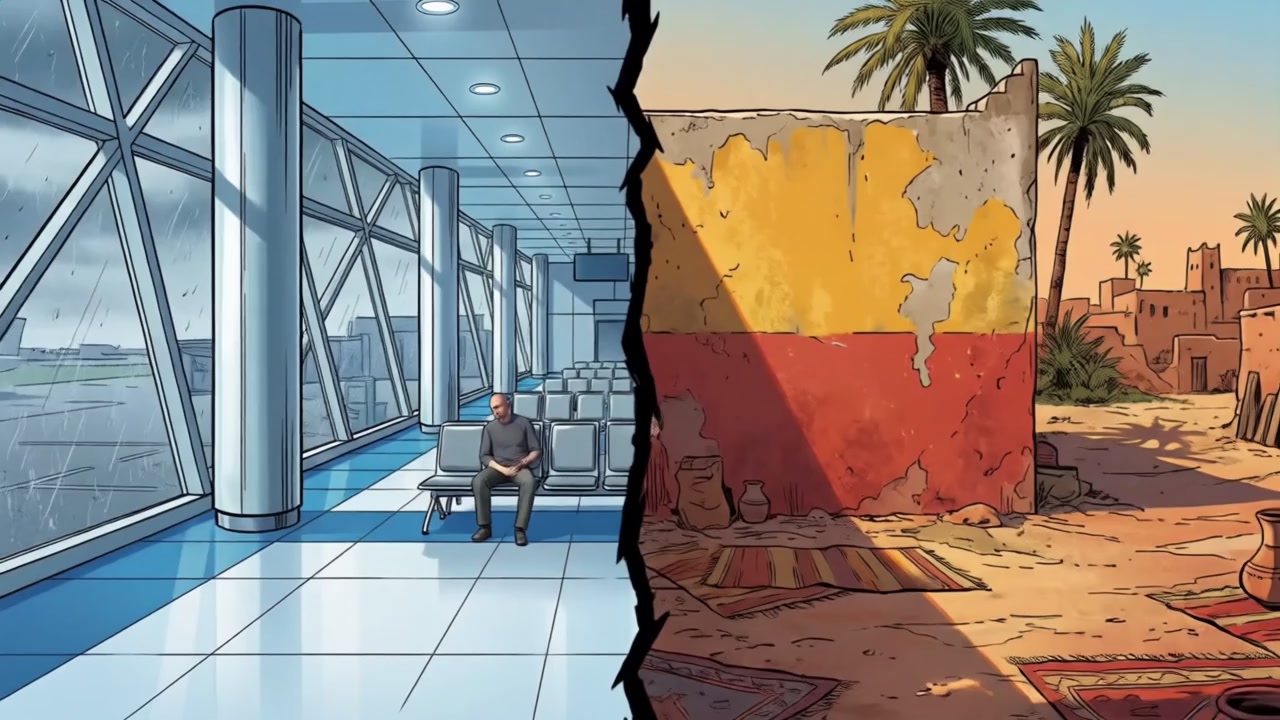

Dès notre arrivée à Marrakech, j’ai compris qu’on allait être plongé dans une ambiance vraiment particulière, totalement dépaysante. On venait de quitter quelques heures plus tôt l’aéroport de Paris Charles de Gaulle qui possédait des fauteuils derniers cris avec prises usb à chaque place, des arcades de PlayStation 5 en libre service avec écrans design et derniers jeux FIFA disponible.

A notre arrivée à l’aéroport de Marrakech l’ambiance était tout autre, une autre civilisation, ici l’emphase n’était pas mise sur la forme, il paraissait vieux, presque sale sans l’être non plus véritablement, bourré de policiers vêtus de ces ensembles kitsch dont je reparlerais plus tard dans ce récit.

Ici pas de PlayStation 5, infrastructures sommaires, un immense mur que l’on avait commencé à peindre à partir du bas, que l’on avait arrêté à la moitié, je me disais que ça devait être à cause du fait que l’on ne trouvait pas crucial de déployer plus de moyen à aller jusqu’en haut, je vous l’ai dit, ici, l’emphase n’était pas mise sur la forme.

Marcela et moi voulions être autonome et tout passe par internet, on a donc décidé tout de suite sans plus attendre de nous fournir une puce locale avec internet.

Après une recherche, on nous indiqua au loin trois petits kiosques aux couleurs clinquantes, les uns collés aux autres, qui correspondaient aux trois opérateurs du pays. Plus nous nous rapprochions, plus nous commencions à visualiser la scène : au moins quatre jeunes filles par kiosque, ayant la vingtaine, au rouge à lèvres et maquillage appuyés, serrées comme des sardines les unes contre les autres, qui semblaient donner l’impression d’être davantage des copines en boîte de nuit, en train de rigoler entre elles, que de vendre quoi que ce soit.

Elles donnaient presque peur qu’on leur parle et qu’elles n’attendaient que ça, avoir la moindre chose, le moindre un ragot à se mettre sous la dent pour pouvoir en rigoler juste après entre elles.

Elles étaient touchantes dans leur simplicité, et leur jeunesse. Vu leur apparence, on sentait qu’elles devaient être payées au lance-pierre, et c’est le cas de le dire. Quelques jours plus tard, un marocain m’avait dit que le salaire moyen tournait autour de 250 à 320 € par mois, avec un coût de la vie quasiment équivalent à celui de la France.

Elles n’avaient probablement rien trouvé de mieux que des occasions de rigoler, de se moquer, pour essayer d’éluder leur triste réalité, leur jeune âge aidant…

J’étais persuadé qu’en y allant, au vu de la situation, moi le français fatigué, fraichement débarqué, ayant comme volonté d’obtenir des informations précises sur les nombre de gigas, les prix, devant quatres nénettes solidaires maquillées comme des camions volés affichant des sourrires gouguenards, je leur donnerait une occasion de se faire entre elles une remarque de moi, désobligeante ou pas, une fois que j’aurais eu le dos tourné.

J’ai « envoyé » Marcela s’occuper de ça, en restant à l’observer de loin, comme un chasseur observe la scène d’un piège qu’il a disposé un peu plus tôt.

Elle, elle n’en a que faire de tout ça, elle a fonçé sur elles comme un taureau et à réapparu quelques minutes plus tard avec internet en main.

J’avais un sentiment de joie à l’idée d’être à Marrakech, et ce sentiment était encore plus fort parce que j’étais avec elle, brésilienne, qui n’avait jamais mis les pieds au Maroc.

Je sais exactement d’où elle vient. J’ai vécu chez elle au Brésil, à São Paulo, j’ai mangé avec sa famille, dormi dans leur maison, partagé leur quotidien. Je pense connaître sa sensibilité, ce qui la choque, ce qui l’émeut, ce qui l’impressionne. Alors, en arrivant ici, je regardais Marrakech à travers ses yeux autant qu’avec les miens. Chaque scène, je la vivais deux fois. Je me plais à essayer de ressentir le monde à travers quelqu’un d’autre. Ça me donne sûrement un challenge, quelque chose de plus que mon simple plaisir personnel. Comme disait Deleuze, que je pourrais écouter parler pendant des heures : « On est cons, mais pas au point de voyager pour le plaisir. » Voyager, ce n’est je pense, pas “se faire plaisir”, c’est se mettre à l’épreuve de l’inconnue et en faire un connu.

Et là, j’avais envie de voir ce que Marrakech avait à nous proposer d’inconnue.

Avant même de monter dans la voiture, il fallait d’abord passer par un petit bureau juste à la sortie de l’aéroport.

Tout était mis en place, grands panneaux, flèches, pour que l’on ne puisse pas le manquer une fois sortie de l’aéroport, même un mouton serait tombé dessus, sans le vouloir.

On payait une employée, puis elle nous attribuait directement un chauffeur. Ça faisait un peu troupeau au Salon de l’Agriculture : on avançait suivant un couloir, qui nous menaient non pas sur un stand devant des visiteurs, mais presque, les visiteurs étaient dans ce cas-ci les locaux, les chauffeurs de taxis qui nous observaient surement cachés dans leur véhicules garés à proximité. Mais c’est le jeu. Et en venant ici, j’avais décidé de jouer le jeu.

Et dès le premier taxi, celui qui nous ramenait de l’aéroport jusqu’à l’appartement Airbnb, l’ambiance était posée. Dès qu’il nous a vus, il nous a regardés d’un air ébêté, presque absent, comme si on ne valait pas la peine qu’il nous adresse la moindre parole. Son visage exprimait une forme de peine mêlée à une colère sourde, une forme de résignation, et cette fatigue de vivre qu’on reconnaît chez ceux qui ont trop subi.

J’ai tout de suite senti de la peur, de la nervosité, dans le premier regard que nous avons échangé, dans lequel je lui ai dit bonjour furtivement avec un petit geste furtif de la tête et petit sourire. Un regard dans lequel il n’a trouvé bon que de me jauger rapidement, sans y répondre, sans sourire en retour, mais avec un air mélangeant la peur, la stupefaction et l’orgueil. J’ai senti dans ce regard une façon de me communiquer: je suis très fatigué, j’en ai marre, je n’ai que des problèmes dans ma vie, tu n’est qu’une ombre sur mon passage dans cette journée qui ne me plait pas, ne me demande rien d’autre que le strict minimum, ne me contrarie d’aucune façon, même minimale, car sinon je te ferai ressentir ma peine de vivre et te forcerai du mieux que je peux de t’en faire tienne.

Ce à quoi j’ai évidemment immédiatement essayer de lui faire baisser la pression, en lui indiquant une posture soumise, comme si sa reaction avait été tout à fait normale dans le plus beau des mondes, et que mon objectif n’était en aucun cas de rajouter de la matière à sa peine, mais d’au contraire, de lui en alléger.

Le chauffeur était extrêmement énervé, crispé, tendu, presque névrosé. Il ne m’a pas adressé un mot. Il roulait trop vite, zigzaguait, klaxonnait pour rien, avec une tension constante dans le corps, ça ressemblait plus à un combat de mma qu’à une course de taxi.

Il tenait le téléphone à la main, parlait en conduisant, et parfois il se mettait carrément à écrire des SMS en roulant. Je le regardais faire en me disant : « Il y a de grandes chances qu’on puisse avoir un accident » Et je me demandais intérieurement : « Comment je vais réagir si ça arrive ? Est-ce que je serai à la hauteur ? » N’ayant dormi que 3h30 la nuit précédente, dû au vol extrêmement tôt, je ne voulais pas être confronté à une autre affaire qui m’aurait rajouté de la fatigue à celle déjà présente.

Dans les rues, j’ai tout de suite remarqué : des scooters partout, les conducteurs presque toujours casqués, parfois avec des casques qui semblaient sortir de la guerre 14–18, mais les passagers, eux, jamais casqués : adultes, enfants… ou même des bébés. Et surtout : la police à chaque coin de rue, chaque 200 mètres, omniprésente, habillée dans un style qui rappelait des colons dans une plantation de canne à sucre, avec des manches bien blanches, un semblant de costume qui devait exprimé l’autorité suprême, la supériorité sur l’homme passant.

L'ironie c’est qu’ils laissaient passer devant leurs yeux tous les motards sans casques. Je me disais : « Mais ils servent à quoi alors ? »

Ce n’est que plus tard, via des petites recherches rapides que j’ai compris en partie leur rôle — je l’expliquerai plus loin dans ce récit.

Tout donnait une impression de bordel organisé, un chaos qui tient debout parce que tout le monde fait avec. La pauvreté était visible et palpable d’entrée de jeu : façades abîmées, rues poussiéreuses, trottoirs irréguliers et une poussière organique qui recouvrait tout rapidement.

Puis j’ai remarqué une chose : peut-être était-ce l’impression due au stress d’une grande ville sous pression comme l’est Marrakech, mais j’ai été frappé par la longueur interminable des feux rouges. Et c’est justement pendant l’un de ces feux-là, alors que notre chauffeur, téléphone à l’oreille, qui venait de recevoir un appel 5 secondes auparavant qui selon son attitude ne devait être qu’une mauvaise nouvelle de plus dans sa vie, s’était donc retrouvé à attendre, en plus d’être bloqué derrière une voiture mal garée en double file .

C’est justement pendant ce feux rouges disais-je, qu’un homme marocain d’une cinquantaine d’années, visage plutôt jovial, dans la rue s’est approché du taxi pour visiblement lui demander s’il avait de la place. Il nous avait sans doute pris pour des marocains, avec la mauvaise vision due au reflet du soleil sur les vitres, ajoutée à cela ma tête de local qui ne l’aidait pas dans sa bonne évaluation de la situation.

J’ai compris par la suite, en voyant un taxi bourré de locaux qui se partageaient le trajet, que c’était une coutume locale : on monte à plusieurs pour partager les frais.

Le chauffeur, déjà à bout par la situation, et l’obligeant en plus à interrompre sa conversation téléphonique pour une question aussi inutile, a explosé.

Il nous a montrés du doigt de façon très agressive avec une pointe de sourrire sardonique pour lui signifier qu’il avait déjà des clients et qu’un marocain, ou plutôt - il ne l’a pas dit dans ces termes - mais qu’un idiot comme lui, se devait de savoir que cette pratique du partage ne s’appliquait pas avec des touristes comme nous, et qu’il devait se sentir stupide de ne pas le savoir, sa volonté était clairement de l’humilier, le fait que la scène se passait dans une rue plutôt fréquentée devait surement rajouter à sa volonté une pointe de plaisir de savoir que des gens y assisteraient et lui donnerait le probable rôle de meneur, de dos argentée.

La scène était en arabe, je ne comprenais pas les mots, mais il n’y avait pas besoin de comprendre : le ton, les gestes, la manière de parler rendaient tout limpide.

C’était comme je le disais, un homme d’une cinquantaine d’années, connaissant visiblement le coin, car une connaissance à lui, sortie du décor presque par magie, est venue quasiment aussitôt lui demander ce qui se passait.

Comme s’il y eut des caméras braquées pile à cet endroit, et qu’ayant vu la scène devant son écran de contrôle et n’attendant que ça, il avait bondi directement.

L’homme en tension avec notre chauffeur sentait dans cette situation qu’il ne pouvait donc pas se permettre de se faire humilier ici, dans son propre secteur, là où quelqu’un qu’il connaissait pouvait être témoin de la scène et ternir sa réputation auprès de beaucoup d’autres.

Mais le chauffeur, lui, était beaucoup plus robuste, taciturne, un regard gris et vide sans la moindre expression de joie, ni de près ni de loin et, en plus de cela, plus jeune, nettement plus nerveux et visiblement beaucoup plus habitué à ce genre de scène que l’autre.

L’homme dehors lui a donc lancé des invectives, avançant et reculant verbalement, en équilibriste, pour tenter d’apaiser sa propre haine en montrant aux gens de la rue via un visage devenue nerveux qu’il était le meneur, qu’il gérait la situation, et en même temps, en faisant très attention à ses mots pour ne pas trop énerver la bête dans le véhicule.

Pendant ce temps, la bête justement, qui avait donc dû couper sa conversation télephonique, attendait que le feu passat au vert, avec ce même telephone en main droite fermée. Il fixait la route droit devant, feignant l’indifférence sous les attaques verbales modérées, mais en restant en fait très attentif à tous débordements que l’autre serait tenter d’entreprendre dans un moment de folie, ce qui lui aurait donné une occasion, d’exprimer une fois de plus, et cette fois plus fortement, sa volonté de l’humilier.

Il semblait vouloir lui dire sans mots : écoutes tu sait comme moi que je suis plus triste que toi, que tu es soumis, que tu as peur de moi, alors fait ta petite crise hypocrite devant les autre, défends toi avec tes petites armes de faible comme tu veux, ça je te l’autorise, car les faibles aussi ont besoin de vivre, mais que celle-ci reste petite si tu ne veux pas que je te fasse rentrer par la grande porte dans mon monde, car je n’attend que ça, ma vie se résume à ça, corriger les impertinents comme toi que je trouve sur mon chemin.

L’autre ayant compris le message radio subliminale depuis le début, s’y soumettait totalement, par peur, en faisant semblant devant les autres d’être branché sur une autre fréquence…

La scène était électrique.

Une seconde de plus et ça explosait.

J’étais derrière, en silence, et me disais en tête avec un rictus:

« Voilà… bienvenue à Marrakech. »

Un peu plus tard, Marcella, ayant sans doute elle aussi, sans que l’on se soient concertés, sentie une potentielle dangerosité chez le chauffeur, m’a demandé de vérifier via la sim internet que l’on venaient d’acheter plus tôt, si le trajet était le bon.

On avait seulement 8 ou 9 kilomètres à faire, mais ça durait trop longtemps, et dans des rues plus excentrées, entourées de terrains vagues, (on a compris par la suite pourquoi).

Dans ces allées j’ai eu cette sensation étrange : tout me rappelait l’Égypte, bien que je n’y avais jamais mis les pieds, mais j’avais vu tellement d’images, de vidéos et de vlogs que j’avais l’impression de reconnaître des scènes déjà vues ailleurs.

Un mélange de pauvreté matérielle, et de richesse spirituelle.

Mais surtout : son GPS était sans trajet, on voyait seulement la forme du véhicule déambuler dans les rues, sans itinéraire programmé, ce qui m’a effectivement, après son avertissement, alerté un peu.

Etant brésilienne elle a certain reflexes, presque instinctifs, dans ce genre de situation, elle sent plus vite que moi l’ambiance trouble.

Un taxi nerveux, silencieux, sans gps ça réveille de vieux doutes, voir souvenirs. On a eu un vrai moment de flottement.

Puis après vérification rapide j’ai vu qu’on était juste à côté.

La tension est tombée d’un coup.

En arrivant enfin devant l’Airbnb, on a eu un vrai choc visuel.

Le taxi s’était arrêté au milieu d’un décor qui ressemblait clairement à un chantier géant à ciel ouvert.

Des immeubles à moitié finis, des ouvriers dans des étages à plusieurss dizaines de mètres du sol sans aucune mesures de sécurité, pas de casques, de cordes, des murs bruts, des tas de gravats, de la poussière partout.

Et au milieu de tout ça des chats, partout.

Des chats maigres, chétifs, parfois minuscules.

Et ce qui m’a vraiment frappé : je n’en ai entendu aucun miauler comme s’ils étaient tous muets, comme s’ils n’avaient pas la volonté d’être expressifs.

J’ai premièrement levé les yeux vers l’immeuble en construction en face du notre et sincèrement je me demandais comment ça pouvait tenir debout. Les piliers, les bases fragiles, tout avait l’air trop fin, trop léger pour supporter la structure.

Et juste en face, le notre, finis de l’extérieur, mais pas encore tout à fait à l’intérieur, au rez-de-chaussée.

C’était comme si tout le quartier était monté rapidement, sans véritable fondation solide.

Mais malgré ça, ça tient et ça fonctionne.

C’est exactement à l’image du Maroc : à première vue, tout semble bancal, improvisé, chaotique…

Mais en réalité, tout tient debout, et tout marche comme si de rien n’était.

On avait vu des photos exagérément belles du Airbnb avant de réserver.

Des photos propres, lumineuses, bien cadrées.

Donc oui, sur le moment, on a été déçus.

On avait vraiment l’impression d’être loin de tout, perdus dans un quartier presque abandonné.

Mais par la suite, on s’est en fait rendu compte que ce n’était qu’en apparence. Qu’en réalité on n’était pas si loin du centre, pas si loin des rues vivantes, pas si loin de tout ce qu’il y avait finalement à voir.

Puis, on est entrés dans l’immeuble.

Je ne savais plus vraiment à quoi m’attendre et on est tombés sur un ascenseur moderne, propre, presque luxueux, avec un écran digital.

Un ascenseur totalement en contraste avec l’extérieur. Un contraste presque surréaliste.

Après avoir posé nos affaires dans la chambre et s’être rafraîchis, on a voulu sortir pour aller découvrir Marrakech.

Et là, on a utilisé cette application que tous les marocains et toursites aguérris semblent connaître : Drive.

C’est un peu comme Uber, mais version marocaine, et surtout, je l’ai appris par la suite, illégale.

La particularité, c’est que tu dois négocier le prix.

Tu entres ta destination, l’application te propose un tarif “recommandé”, mais en réalité…

Personne n’accepte jamais le prix recommandé, énième paradoxe local.

Ce qui est drôle, c’est que tu vois les chauffeurs consulter ton prix en direct.

Genre : un chauffeur regarde → il refuse.

Un autre regarde → il refuse.

Puis un troisième → lui, il accepte.

Tu mets le prix conseillé → 0 chauffeur n’accepte.

Tu augmentes un peu → t’en vois 1 ou 2 regarder ton offre.

Tu augmentes encore → là, soudain, ça “match”.

Avec Drive, on a fini par tomber sur un chauffeur totalement à l’opposé du premier : calme, posé, souriant, qui tentait de parler français du mieux qu’il pouvait, presque comme si nous étions dans un autre pays que celui dans lequel nous venions d’atterir avec l’expérience du premier chauffeur névrosé de taxi.

Il nous a accueillis gentiment, a roulé normal, pas vite, pas brusque.

Juste… tranquille.

Un apaisement instantané après la tension du premier taxi.

Et c’est là qu’on a commencé à respirer un peu.

On a regardé par la fenêtre, on a observé les gens, les rues, les trottoirs vivants, les couleurs.

Petit à petit, la ville prenait un autre visage, plus quotidien.

Ce chauffeur m’avait fait d’entrée un signe implicite, presque sans que je m’en aperçoive, pour que je m’installe à l’avant, tandis que Marcella restait à l’arrière.

Sur le moment, je n’avais pas compris, je m’étais mis à l’avant presque instinctivement et Marcella m’en avait voulu par la suite de ne pas être resté avec elle derrière.

Plus tard, en prenant d’autres Drive pendant notre séjour, j’ai compris autre chose.

Un autre chauffeur m’avait fait exactement le même geste.

Et là, j’avais compris : ce n’était pas une simple politesse.

C’était à cause de la guerre entre les taxis et l’application Drive.

En discutant avec lui, j’ai appris que Drive était officiellement interdit.

L’État prenait des taxes dessus me disais t-il, les taxis étaient en guerre avec eux, et la police sanctionnait fermement les chauffeurs Drive.

Un système paradoxal : interdit et toléré en même temps.

Mais surtout dangereux pour eux : ils ne devaient surtout pas se faire attraper en train de prendre des passagers via l’application, sinon la police leur saisissait leur voiture 15 jours, leur mettaient une énorme amende…

Il m’avais même dit, et je l’avais senti chez plusieurs autre chauffeurs drive, que les taxis les « braquaient » selon ses mots. Ils les arrêtaient à plusieurs, ils se solidarisaient, un taxi bloquait le drive avec son véhicule derrière, un autre devant, en sandwich, jusqu’à que la police, toujours non loin de là, viennent procéder…

Ces taxis jaunes, les « officiels » de la ville, étaient en moyenne 2 fois plus chers que les drive, ils étaient la plupart extrêmement obséquieux, sifflaient les touristes partout dans la ville dès qu’ils en voyaient.

Avec donc notre première course drive on se dirigeait vers l’endroit que tout le monde connaît : la place Jemaa el-Fnaa, la star de Marrakech.

Quand on s’est approchés de cette place, j’ai remarqué quelque chose chez notre chauffeur Drive.

Il restait calme et souriant, mais son regard changeait légèrement à mesure qu’on avançait vers la place.

Un inconfort discret, comme s’il surveillait quelque chose.

Il nous a dit qu’il préférait nous laisser un peu avant la place : trop de monde, trop de taxis, trop de policiers.

Sur le moment, j’ai cru que c’était juste de la lassitude face au chaos.

Ce n’est qu’au fil du voyage que j’ai compris que ce n’était pas ça du tout.

Ce n’était pas du ras-le-bol : c’était de la peur.

Comme je le disait précedemment, c’était une peur réelle des taxis et de la police.

Il ne s’éloignait pas parce que la place l’agaçait…

il s’en éloignait parce qu’elle pouvait lui coûter sa voiture, son argent et son travail.

C’est pour ça qu’il nous a déposés en retrait, un peu avant la grande allée qui mène à la place : assez proche pour qu’on puisse rejoindre Jemaa el-Fna à pied, mais suffisamment loin pour rester discret face aux taxis et la police.

C’était la fin d’après-midi, le moment où le soleil commence à disparaître derrière les bâtiments.

Avant d’accéder à la place, il faut passer par une sorte d’allée,

En marchant dans cette dernière, Je remarquais que certains murs étaient encore éclairés mais faiblement, et d’autres zones étaient déjà plongées dans l’ombre.

Il y avait des endroits très sombres, des recoins, des angles morts,des zones mal éclairées qui semblaient absorber la lumière.

Ça donnait une impression presque cauchemardesque, comme si on entrait dans un rêve fantasmagorique : flou, irréel, étouffé.

Et surtout, cette ruelle donnait l’impression d’être l’ombre de la place Jemaa el-Fnaa, un endroit où les gens présents

n’avaient pas accès au feu des projecteurs lumineux de la place.

Comme une antichambre sombre, où s’entassaient ceux que la lumière ne touchait jamais.

Par moments, une odeur insoutenable surgissait, un miasme de mort, de douleur, de peine et de résignation, un souffle lourd et stagnant mélangeant odeur d’urine de cheval malade et humaine.

Une couche méphitique de ceux qui n’avaient, ou peut-être même estimaient ne pas avoir, leur place sur la scène de Jemaa el-Fnaa, de ceux que la lumière ne voulait pas, de ceux que la ville gardait dans son ombre.

Un air saturé de chaleur, d’humidité, de poussière brûlante, comme si même l’atmosphère refusait d’avancer avec eux.

Dans ce préambule étouffé qui mène à la place Jemaa el-Fnaa, assises contre les murs, se trouvaient des personnes très pauvres, parfois handicapées, jouant maladroitement de petites flûtes. Les sons étaient faibles, brisés, comme si la musique elle-même n’arrivait pas à survivre dans cette obscurité.

Le contraste entre cette pénombre étouffante et la vie éclatante de la place, quelques mètres plus loin, rendait la scène encore plus irréelle.

Les carrioles de chevaux pour touristes étaient alignées sur les côtés, fatiguées, tristes, immobiles. Deux ou trois cochers nous ont abordés faiblement pour nous proposer une balade, sans grande expression, comme s’ils admettaient eux-même, que l’endroit choisis pour un abordage n’était pas à la hauteur d’une grande expression de sollicitation, mais d’une plus modérée.

On a refusé poliment, avec un sourire.

Quelques mètres plus loin en débouchant enfin sur la place elle-même, c’était le choc visuel : Jemaa el-Fnaa, comme dans mon souvenir d’il y a environ vingt ans, la seule et dernière fois que j’y avait mis les pieds.

Toujours aussi vivante, toujours aussi brute, toujours aussi charmante, désordonnée, malgré un soupçon d’organisation en plus.

Les vendeurs nous sautaient dessus, les serpents posés au sol,

les singes avec leur couche blanches aux fesses, sur les épaules des dresseurs improvisés par la vie, les appels, les gestes, les invitations constantes et insistantes.

Avec Marcella à mes côtés, on affichait ce rictus nécessaire :

un mélange de sourire poli pour ne froisser personne, et de fermeté pour ne pas dire oui.

Les serpents semblaient anesthésiés, mous, amorphes.

Ça m’a immédiatement rappelé les tigres drogués de Thaïlande.

Comme il faisait encore jour, la place était en mutation, les stands de nourriture s’installaient, le soir commençait à avaler la lumière, les braises s’allumaient.

Puis l’incontournable, on a pris un jus de fruits, comme dans mon souvenir d’il y a vingt ans.

Les stands étaient comme à l’époque, avec des fruits magnifiques exposés, certain faux, mais super illusion optique, en réalité tout était prévu on buvait du déjà pré-mixé.

Je m’avance, regarde la carte, le vendeur ne me laisse pas une seconde respiré et me lance immédiatement en me montrant une mixture préparée:

« Mix ? »

Je n’ai pas osé dire non pour en choisir un à ma convenance.

Le premier jour sur la place, on découvre, on se sent nouveaux, pas encore aptes à choisir. On laisse les locaux nous diriger, ils le savent, et ne s’en privent pas, dans la limite du raisonnable.

Le jus était bon, sucré, frais.

Mais autour, presque personne ne buvait.

J’ai dit à Marcella :

« J’espère qu’on va pas être malades… »

Puis on s’est souvenu d’une chose évidente :

les touristes, c’est leur or. Ils n’ont aucun intérêt à les rendre malades.

Et j’ai compris par la suite que la ville avait engagé de vrais efforts pour restructurer son accueil.

Pas pour créer du luxe, non, mais pour arriver à ce niveau d’efficacité minimal qui permet au touriste de ne pas tomber malade, d’éviter les scandales alimentaires, et de ne pas repartir avec une mauvaise réputation du pays.

Une sorte d’entre-deux :

pas assez haut pour parler d’une qualité culinaire de restaurants étoilés, mais pas assez bas pour que le touriste doive ensuite s’administrer un Smecta et ternir l’image de cette place…

Juste ce qu’il faut pour tenir, avec des produits de qualités minimales pour satisfaire le touriste aux finances moyennes, ne pas complètement décevoir celui aux plus hautes, à l’image du Maroc : la débrouillardise faite de combines bien rôdées, planifiées à l’avance.

Pour survivre, pour continuer à attirer les visiteurs, leur or, leur moteur.

C’est seulement par la suite, après avoir mangé sur la place : couscous, tagines, sandwiches, tout ce qui nous tombait sous la main, que tout cela nous est apparu clairement.

On voyait mieux comment ce système fonctionnait : toujours dans cet entre-deux, suffisamment propre pour rassurer, suffisamment abordable pour attirer, suffisamment organisé pour tenir debout, ça tient sur un fil, on ne sait pas exactement comment, mais étonnamment il tient,

à l’image de toute la ville.

On a bu, avec cette petite inquiétude dans un coin de la tête… et finalement, on n’est pas tombés malades.

Après avoir bu le jus, on l’avait encore à la main.

Il était environ 19h, et la place était en plein changement de visage :

les stands de nourriture commençaient à s’installer,

remplaçant progressivement ceux qui étaient là plus tôt dans l’après midi.

C’est là qu’un vendeur de ceux-là, au visage rond et de nature calme, nous a alpagués sans plus attendre. Le stand numéro 15.

Il s’est avancé vers nous avec un mélange d’enthousiasme et de fatigue, comme quelqu’un qui fait ça depuis des années et qui espère toujours convaincre une table de plus.

On lui a expliqué qu’on n’allait pas manger maintenant, qu’il était encore tôt, et qu’on voulait d’abord se balader un peu dans le souk.

Donner une excuse qui a du sens, donne toujours encore plus de plaisir à être donner.

Il nous a compris, il n’a pas insisté grossièrement.

Mais il nous a fait promettre de revenir manger chez lui, au numéro 15.

Dans son regard, il y avait quelque chose de touchant :

un air un peu désolé, un peu dépité, presque résigné.

On aurait dit qu’il savait d’avance que beaucoup promettent…

et que peu reviennent vraiment.

Il faisait presque de la peine, mais j’ai tout fait pour lui redonner le sourrir et un peu de confiance, ce qu’il a finis par avoir.

Et on s’est dirigés vers le fameux Souk.

Là, on a profité pleinement des charmes de ce dédale interminable :

les couleurs vives, les tissus, les lampes, les mosaïques, les odeurs d’épices, les objets brillants, les matériaux de toutes sortes, et toutes les combines possibles et imaginables.

Un monde entier, vibrant, serré, étroit, vivant.

Chaque deux mètres, une nouvelle odeur, un nouveau choc.

Et les scooters, toujours les scooters.

Qui passent impétueusement et impérieusement dans des ruelles si étroites qu’on doit se coller au mur, et vite. Ici, c’est normal.

J’étais heureux d’être avec Marcela, de voir tout ça à travers ses yeux de Brésilienne.

Sur une petite place qui donnait un semblant de repos à ce charmant vacarme, un vendeur nous a fait signe de sentir un bocal dans lequel se trouvaient des petits cailloux blancs.

Mais avant même qu’il parle, son stand m’a frappé.

Il ressemblait à un cabinet de curiosités marocain, un mélange de bazar et de musée étrange.

Il y avait :

- une immense peau de serpent ressemblant à celle d’un anaconda — suspendue d’un côté et de l’autre,

- des caméléons vivants enfermés dans de petites cages,

- et, de ce que j’en ai compris, même des œufs de raie parmi d’autres objets marins étranges.

Un décor fascinant, un peu dérangeant, presque irréel.

Marcela a paniqué : « Ne sens pas ça ! », réflexe du Brésil.

J’ai insisté, car je commençais à comprendre le jeux, ils sont là pour vendre, rien d’autre… La place est bondé de touristes toute l’année…

Il a versé un peu d’eau sur un caillou.

Une odeur d’eucalyptus pur m’a explosé au visage. Puissante. Fraîche. Incroyable.

Je suis entré dans son magasin et je lui ai acheté quelque grammes.

Plus tard, Marcela, qui était enrhumée, a adoré ; ça l’a aidée dans sa guérison.

À un moment, j’ai compris une chose essentielle :

sans Marcela, je me serais totalement perdu.

Pour moi : tout se ressemblait. Pour elle : tout avait un détail, une logique. Elle repérait : des couleurs, des angles, des sons, des étals, moi, je voyais un labyrinthe sans fin.

C’est elle qui nous a sortis du souk et ramenés pile devant Jemaa el-Fnaa, j’étais admirative, je me disais : « Heureusement qu’elle est là. »

À peine revenus sur la place, un deuxième vendeur de stand de nourriture nous a sauté dessus.

Beaucoup plus Virulent, impétueux, et efficace que le premier.

Un vrai mitrailleur de phrases toutes prêtes.

« Ici, pas malade ! Ici, pas Smecta ! »

« Si c’est pas bon, vous payez pas ! »

« Si c’est pas bon, je rembourse ! »

Tout était calibré, tout allait trop vite, c’était presque un sketch.

Pendant ce temps, le premier vendeur, celui du stand n°15 de tout à l’heure nous regardait avec un air triste, résigné.

Le malaise était reel, nous étions pris entre loyauté et pression.

Finalement, sous l’insistance du deuxième, on l’a suivi.

Mais on a promis au premier : « On revient demain, promis. »

Et le lendemain, on l’a fait. Il était très content, il nous as offert le thé et nous a dit droit dans les yeux avec un sourire rassuré : « vous avez une parole, vous. »

Le couscous était très bon. L’ambiance : bruyante, fumée, vivante.

Pas paisible, pas véritablement propre, fait avec les moyens du bords mais totalement Marrakech, c’est son charme, et visiblement le monde entier y vient donc ça plait quasi unanimement.

Après le repas, on a voulu reprendre un Drive, impossible.

Le chauffeur refusait de s’approcher : trop de monde, trop de police, trop de risques, il nous attendait loin.

On s’envoyait des photos via l’application : rues, lampadaires, devantures, une vraie chasse au trésor.

En attendant, on a attendus près de la place, dans une station-service bondée, chaotique, qu’il nous avait indiqué pour rester plus discret.

Deux enfants très malades, très chétifs, sont venus me demander du lait. Pas de l’argent : du lait.

Je me suis toujours donné ce concept de ne jamais donné en France, me disant que si je donne une fois, je donnerai à chaque fois, et que ce n’est finalement pas de ça dont ils ont besoin, mais plus d’aide psychologique avant tout.

Je dégustais des olives épicées très bonnes que je venais d’acheter, je me sentais dans la quasi obligation de leur tendre la boite, le plus grand n’en voulait pas, le plus petit les a pris instantanément et est partis agile et rapide comme un chat vers le kioske de la station.

Un peu plus loin il m’a regardé en les mangeant et m’a fait un geste d’admiration avec un sourire sincère. Ça m’a touché.

Après dix minutes de messages, on a enfin trouvé le chauffeur.

Surprise totale : c’était le même chauffeur que tout à l’heure.

Le même Drive que pour l’aller.

Sur des dizaines de chauffeurs… on retombait sur lui.

On a pris son contact au cas où on aurait eut besoin de lui plus tard, il était serein, calme, il inspirais confiance, surtout à Marcela, pour moi j’aurais finalement pris nimporte lequel.

Et la journée s’est terminée ainsi, dans un mélange de chaos, de vie, d’intensité, d’imprévision, de douceur et générosité, exactement à l’image de Marrakech.

Par Romain Fernandez.